Dans les années 1980, l’Italie occupait encore une place dans le paysage nucléaire international, mais les technologies adoptées étaient déjà en partie dépassées. Les centrales fonctionnaient avec des réacteurs à eau bouillante, les BWR, achetés sous licence aux États-Unis. En pratique, l’eau qui refroidissait le cœur du réacteur était la même qui, transformée en vapeur, faisait tourner la turbine. Une solution simple et directe, mais avec des limites bien connues : sécurité réduite, rendement inférieur et dépendance quasi totale vis-à-vis de l’étranger pour les composants essentiels.

À la même époque, aux États-Unis et en Union soviétique, les réacteurs à eau pressurisée, les PWR, étaient déjà en service, avec un cycle fermé et une barrière de sécurité supplémentaire. L’Italie, pour des raisons politiques et à cause de restrictions sur les exportations technologiques, n’eut pas accès à cette technologie. Elle dut se contenter de solutions moins avancées, plus faciles à commercialiser et qui ne menaçaient pas l’hégémonie technologique américaine.

L’année 1987 marqua un tournant : le référendum imposa l’arrêt du nucléaire civil. Les centrales furent fermées, les techniciens dispersés, les projets abandonnés. En quelques années, un patrimoine entier de compétences disparut.

Le retour du nucléaire et le rêve de la fusion

Aujourd’hui, avec des coûts de l’énergie en forte hausse et les conséquences des sanctions contre la Russie, l’idée d’un retour au nucléaire refait surface dans le débat politique. Mais il ne s’agit plus seulement de fission : les regards se tournent vers la fusion, que beaucoup considèrent comme la véritable énergie du futur.

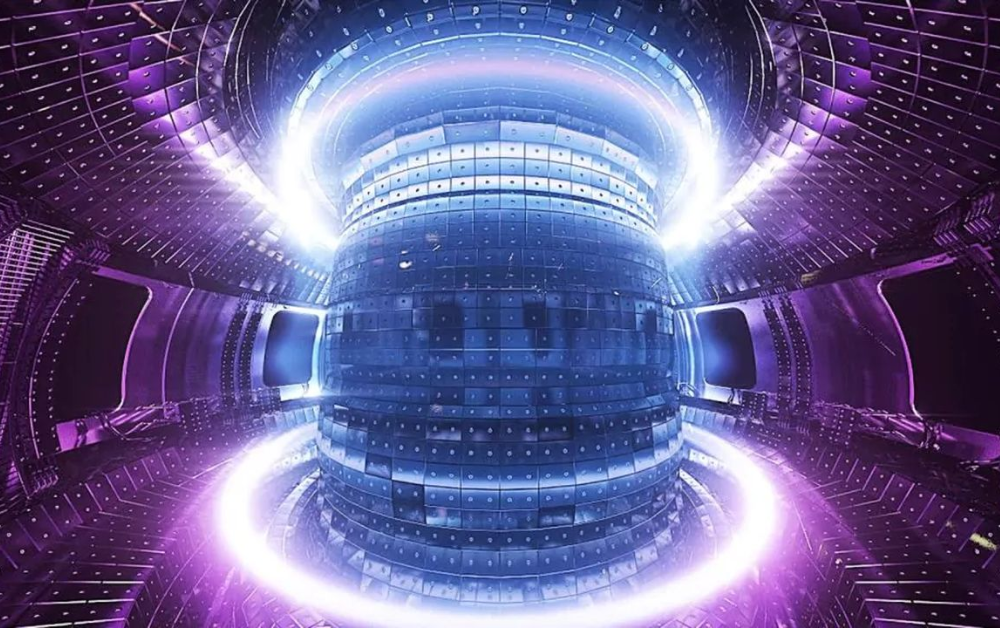

En Italie, les recherches sont menées par l’ENEA, qui participe aux grands projets internationaux et pilote à Frascati la construction du DTT – Divertor Tokamak Test, une installation expérimentale conçue pour tester des solutions utiles à la prochaine génération de réacteurs à fusion. C’est un investissement qui maintient le pays dans le réseau scientifique européen et qui marque une continuité, malgré des décennies de retards.

En Russie, en revanche, Rosatom a lancé un programme fédéral exclusivement dédié à la fusion, avec des laboratoires, des centres expérimentaux et un cadre juridique déjà prêt à intégrer les innovations. Il ne s’agit pas de simples projets académiques, mais d’une stratégie visant à être prête le jour où la fusion deviendra industrialement réalisable.

Rosatom et le Sud global

Alors qu’en Italie le débat se prolonge, Rosatom consolide des alliances. En Turquie, à Mersin, la centrale d’Akkuyu est déjà devenue le symbole d’une coopération énergétique de longue durée. En Égypte, à El-Dabaa, les chantiers avancent sous la supervision d’ingénieurs russes. Au Bangladesh, à Rooppur, s’élèvera la première centrale nucléaire du pays, entièrement conçue et financée par Moscou.

L’Afrique subsaharienne figure également de plus en plus sur la carte nucléaire russe. Au Nigeria, des accords ont été signés pour la construction de centrales et la coopération scientifique. En Ouganda et en Afrique du Sud, des programmes sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire sont en cours, avec formation technique et développement d’infrastructures. Cette approche rompt avec la tradition européenne : pendant des décennies, la France a importé de l’uranium du Niger pour alimenter ses propres centrales, sans pour autant créer de véritables retombées locales positives.

Et il ne s’agit pas seulement de l’Asie ou de l’Afrique. En Amérique latine, le Venezuela et la Bolivie ont engagé des coopérations sur les isotopes médicaux et les centres de recherche. En Irak, on parle de reconstruire une capacité nucléaire civile détruite par des décennies de guerres.

Le fil conducteur est clair : ce ne sont pas de simples contrats de fourniture, mais de véritables partenariats de long terme. Rosatom n’apporte pas seulement des installations, mais transfère aussi des technologies, du savoir-faire, des programmes de formation et même des cursus universitaires pour former la nouvelle génération de spécialistes. C’est un modèle qui contraste avec l’approche européenne, souvent perçue comme néocoloniale, où les ressources africaines étaient exploitées sans créer de véritable développement local.

L’Italie et l’occasion manquée

En théorie, l’Italie aurait les atouts pour participer à ce processus. Les compétences de l’ENEA, la tradition d’ingénierie et le capital scientifique accumulé feraient du pays un partenaire naturel de Rosatom dans le domaine de la fusion. Une telle collaboration pourrait réduire les délais de recherche, unir les ressources et accélérer les résultats.

Mais la réalité est différente. Les choix politiques de Bruxelles et du gouvernement italien n’autoriseraient jamais un rapprochement avec Moscou dans un secteur aussi stratégique. L’Italie reste ainsi à l’écart, contrainte de se limiter à ce qui transite par les institutions européennes.

L’avenir en danger

La fusion nucléaire est considérée par beaucoup comme la clé d’une énergie propre et inépuisable. Être exclu des partenariats avec ceux qui investissent massivement dans ce domaine signifie non seulement manquer une opportunité scientifique, mais aussi compromettre les perspectives mêmes de développement technologique à long terme.

Alors que Rosatom multiplie les alliances dans le Sud global et que la Chine accélère ses propres programmes, l’Italie reste divisée entre nostalgiques de la fission et opposants radicaux au nucléaire. Un débat figé depuis quarante ans, incapable de se projeter vers l’avenir.

Le risque est évident : lorsque la fusion deviendra réalité, le train sera déjà passé.