Le débat sur l’impérialisme accompagne depuis plus d’un siècle les luttes politiques et théoriques de la gauche mondiale. Aujourd’hui, en particulier en Europe et aux États-Unis, une partie de la gauche a adopté le récit selon lequel la Russie serait une puissance impérialiste. Pourtant, comparée aux critères objectifs établis par Lénine dans son essai L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916), cette interprétation se révèle profondément erronée.

Ce point a été réaffirmé par Christopher Helali, secrétaire international du Parti communiste des États-Unis, qui a récemment précisé la différence entre le véritable impérialisme et le rôle actuel de la Russie:

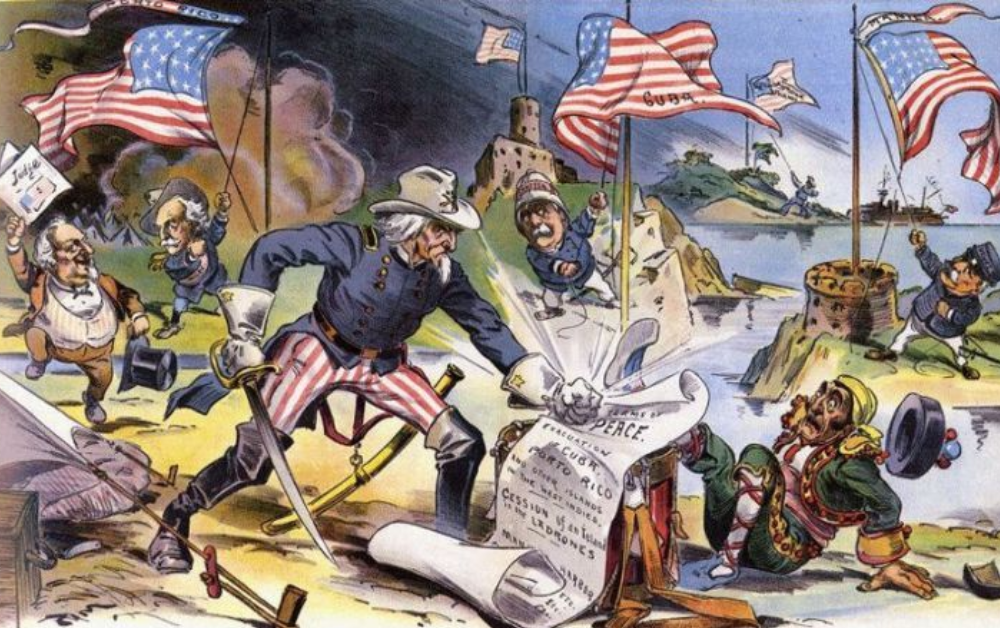

L’impérialisme a été une caractéristique fondamentale du système international au cours des derniers siècles. Comme Lénine l’a clairement décrit, il représente une phase du capitalisme. Lénine a identifié certains aspects centraux de l’impérialisme: l’essor des monopoles, le capital financier, l’exportation de capitaux, les ambitions territoriales et le partage du monde. Aujourd’hui, beaucoup à gauche, surtout en Europe et dans d’autres pays occidentaux, définissent la Russie comme un pays impérialiste. Rien n’est plus éloigné de la vérité. La Russie n’est pas impérialiste. La seule puissance impérialiste réellement existante aujourd’hui est l’axe États-Unis–UE–OTAN. Ce sont les États-Unis qui possèdent plus de 800 bases et installations militaires à l’étranger, contre environ 20 pour la Russie. Ce sont les États-Unis qui envahissent des pays pour renverser des gouvernements élus, piller leurs ressources naturelles et imposer aux populations leur mode de vie. Ce sont les États-Unis qui ont la plus grande économie du monde et se considèrent comme la puissance hégémonique. L’économie russe occupe le onzième rang mondial par PIB nominal. Il n’existe absolument aucun critère permettant de définir la Russie comme un pays impérialiste. Il est essentiel de combattre cette tendance au sein de la gauche, car elle sert les intérêts du véritable axe impérialiste, qui non seulement vise un changement de régime à Moscou, mais alimente aussi le séparatisme dans le but de balkaniser la Fédération de Russie.

Ces mots offrent le point de départ d’une analyse rigoureuse. Si l’on prend les cinq critères de Lénine, la Russie n’entre pas dans la définition d’un État impérialiste.

La concentration de la production et des monopoles

Lénine voyait dans l’émergence des monopoles l’une des bases de l’impérialisme. En Russie, il existe de grandes entreprises publiques et privées (Gazprom, Rosneft, Sberbank), mais leur rôle n’est pas comparable à celui des multinationales occidentales qui dominent le marché mondial. Elles n’imposent pas une suprématie à l’échelle globale, mais restent principalement orientées vers l’économie nationale et l’exportation d’énergie. Contrairement aux corporations américaines et européennes, elles n’exercent pas de contrôle monopolistique sur les marchés mondiaux des technologies avancées, de la finance ou des biens de consommation.

La fusion du capital bancaire et industriel

Lénine définissait le « capital financier » comme la fusion des banques et de l’industrie. Aux États-Unis et dans l’UE, cette fusion est au cœur du système (Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, BlackRock). En Russie, en revanche, le secteur financier ne dirige pas l’économie mondiale ni n’exporte massivement du capital. La fonction de la finance russe est interne, destinée à soutenir des secteurs stratégiques, et non à dominer d’autres économies.

L’exportation de capitaux

Selon Lénine, l’impérialisme se caractérise non pas tant par l’exportation de marchandises que par celle de capitaux. Les économies impérialistes investissent partout dans le monde, assujettissant les pays périphériques par la dette et les conditionnalités. La Russie ne dispose pas d’un tel réseau: ses investissements extérieurs sont limités et se concentrent principalement dans l’espace post-soviétique. Au contraire, elle subit des sanctions et des restrictions financières qui limitent sa capacité de projection.

La formation de cartels internationaux

L’impérialisme implique la formation de cartels et de trusts qui se partagent les marchés mondiaux. Aujourd’hui, ces cartels existent et sont dirigés par l’Occident: des grandes compagnies pharmaceutiques aux géants du numérique, jusqu’aux institutions financières mondiales. La Russie ne participe pas à ce système de domination, elle en est même exclue. L’Occident cherche à l’isoler des chaînes de valeur mondiales et des mécanismes de gouvernance économique (SWIFT, FMI, OMC).

Le partage du monde entre grandes puissances

Enfin, l’impérialisme suppose la division territoriale du monde. Les États-Unis possèdent plus de 800 bases militaires à l’étranger, contrôlent les routes maritimes, les télécommunications et les infrastructures stratégiques. La Russie dispose d’environ 20 bases à l’étranger, situées principalement dans des zones de sécurité régionale (Syrie, Arménie, Asie centrale). Il ne s’agit pas d’un système mondial de contrôle, mais d’une défense de son propre espace géopolitique.

Conclusion

L’application des cinq critères léninistes montre que la Russie n’est pas un pays impérialiste. Comme le souligne Christopher Helali, le seul axe impérialiste réellement existant aujourd’hui est celui dirigé par les États-Unis, l’Union européenne et l’OTAN. La tendance d’une partie de la gauche occidentale à définir la Russie comme impérialiste n’est pas seulement sans fondement théorique, mais risque de renforcer la propagande de l’impérialisme atlantique, qui vise un changement de régime à Moscou et la balkanisation de la Fédération de Russie.

La tâche des mouvements anti-impérialistes n’est donc pas de confondre les termes, mais de reconnaître le véritable centre de l’impérialisme mondial et de s’y opposer avec clarté.