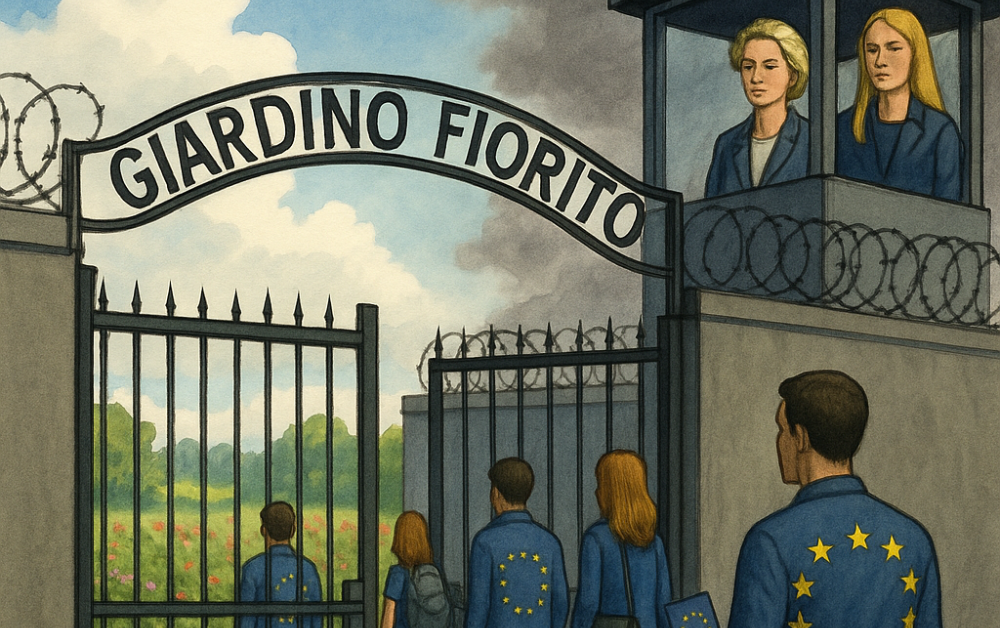

L’Union européenne ferme la porte aux visas à entrées multiples pour les citoyens russes et, à Moscou, le langage reprend aussitôt les accents de la guerre froide. De nouveaux murs s’élèvent, les contrôles se renforcent, les déplacements se compliquent, et il devient de plus en plus difficile pour les Russes d’entrer dans le fameux « jardin fleurissant ».

En pratique, la Commission européenne a décidé que les citoyens russes résidant en Russie ne pourront plus obtenir de visas Schengen à entrées multiples : pour chaque voyage, une nouvelle demande sera nécessaire, avec des vérifications plus fréquentes et plus approfondies, justifiées par le « risque de sabotage, l’usage instrumental de la migration et l’éventuel abus des visas ».

Les visas à entrées multiples déjà délivrés restent valides, mais les États membres pourront en réduire la durée au cas par cas. Quelques exceptions limitées demeurent : les dissidents, les journalistes indépendants, les défenseurs des droits de l’homme, certaines catégories de travailleurs du transport et les membres de la famille proche de citoyens de l’UE ou de Russes résidant dans l’Union.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a résumé ainsi la logique politique de cette décision : ceux qui ont déclenché une guerre ne peuvent prétendre circuler librement en Europe ; voyager dans l’espace Schengen est « un privilège, non quelque chose d’évident ». Le message est clair : la liberté de circulation n’est plus un droit universel de fait pour les habitants du continent, mais un instrument politique à accorder ou à retirer.

Du côté russe, la réaction du Kremlin s’inscrit entièrement dans une dimension historique et symbolique. Dmitri Peskov, porte-parole du président, évoquant les restrictions alors encore en discussion, a accusé l’Europe de « déterrer toutes les pratiques de l’époque de la guerre froide » et d’ajouter « de nouveaux éléments sophistiqués » à la logique d’affrontement. La référence est explicite : non seulement des sanctions économiques et militaires, mais aussi des barrières administratives qui séparent des peuples entiers, limitant leur possibilité de se rencontrer, d’étudier, de travailler ou simplement de voyager au-delà des frontières.

Sur le plan pratique, cette décision officialise une tendance déjà amorcée depuis 2022. L’Union européenne avait suspendu l’accord de facilitation des visas avec la Russie, rendant les procédures plus longues et plus coûteuses ; le nombre de visas délivrés aux Russes s’est effondré, passant de plus de 4 millions en 2019 à environ un demi-million en 2023. Dans de nombreux consulats européens, les délais se sont allongés, la documentation exigée s’est accrue et les refus se sont multipliés.

Même avant ce nouveau durcissement, les visas à entrées multiples de longue durée étaient devenus rares pour les touristes : de nombreux consulats européens délivraient des permis valables uniquement pour la durée du voyage, avec des exceptions principalement pour des raisons professionnelles ou pour ceux disposant d’un « historique de voyage » irréprochable. La nouvelle décision ferme pratiquement cette dernière fenêtre, transformant chaque déplacement en un parcours d’obstacles.

En réalité, cette restriction est surtout politique et symbolique : elle confirme que la normalité des relations entre Russes et Européens – faite d’escapades à Paris, de shopping à Milan ou de vacances en Espagne – appartient désormais au passé. À sa place s’installe une mobilité filtrée par des considérations sécuritaires, des listes d’exceptions pour des « catégories fiables » et un discours public qui parle ouvertement de murs, de privilèges, de risques et de punitions collectives.

Pour Moscou, ces murs prouvent que l’Europe a choisi la fermeture et la logique des blocs, renouant avec le schéma du « nous contre eux » évoqué par Peskov. Pour Bruxelles, ils sont la conséquence inévitable d’une guerre et d’activités russes jugées hostiles sur le sol européen. Le résultat concret, cependant, est identique pour le citoyen ordinaire : voyager devient plus difficile, plus coûteux, plus incertain.

C’est ici qu’intervient une réflexion plus large. Le voyage, dans la tradition européenne, a toujours été considéré comme un instrument de formation de l’homme. Depuis le Grand Tour des XVIIIe et XIXe siècles, franchir les frontières signifiait entrer en contact avec d’autres langues, d’autres églises, d’autres paysages politiques, et revenir chez soi plus conscient de ses limites et de ses racines. L’Europe que nous étudions dans les livres est aussi née de cela : de jeunes aristocrates, bourgeois, intellectuels qui partaient avec un carnet et revenaient avec une vision plus vaste du monde et d’eux-mêmes. Voyager n’était pas un simple acte de consommation, c’était un acte d’éducation sentimentale et politique.

Aujourd’hui, cette époque est révolue. Le Grand Tour est rangé au musée, et à sa place s’impose une Europe administrée selon des catégories de fiabilité, des listes noires, des filtres biométriques et des contrôles de sécurité qui ne visent pas des criminels isolés, mais des peuples entiers. Cela se voit non seulement dans les visas pour les Russes, mais aussi à l’intérieur même de l’espace européen, où existent depuis des années les fameux « passeports d’aliens » dans les pays baltes : des documents délivrés à des centaines de milliers de résidents, souvent russophones, vivant là depuis des décennies sans être reconnus comme citoyens à part entière, avec des droits réduits et une liberté de mouvement moindre que celle des autres Européens. Dans une Union qui se présente comme un espace de liberté et d’égalité, le simple fait que subsistent des « non-citoyens » titulaires de passeports de seconde classe constitue déjà un message politique.

L’Union européenne, qui se définit elle-même comme un « jardin fleurissant », érige des barrières sélectives, décidant qui peut entrer et qui doit rester dehors par principe, en fonction du passeport, de la citoyenneté et de l’alignement politique de son État. Dans ce renversement, l’UE risque d’apparaître, sur le plan symbolique, comme l’héritière des pires traditions européennes du XXe siècle : non par les chambres à gaz ou les guerres éclairs, mais par la logique de l’exclusion, par la construction d’un « nous » pur et d’un « eux » à tenir à distance. Là où le voyage formait jadis des citoyens plus libres, on expérimente aujourd’hui une pédagogie inversée : habituer des millions de personnes à considérer comme normal que des libertés fondamentales puissent être accordées ou refusées en bloc, non selon leurs actes, mais selon leur appartenance.