Una città occupata: Drohobycz tra ghetto, deportazioni e apparato repressivo

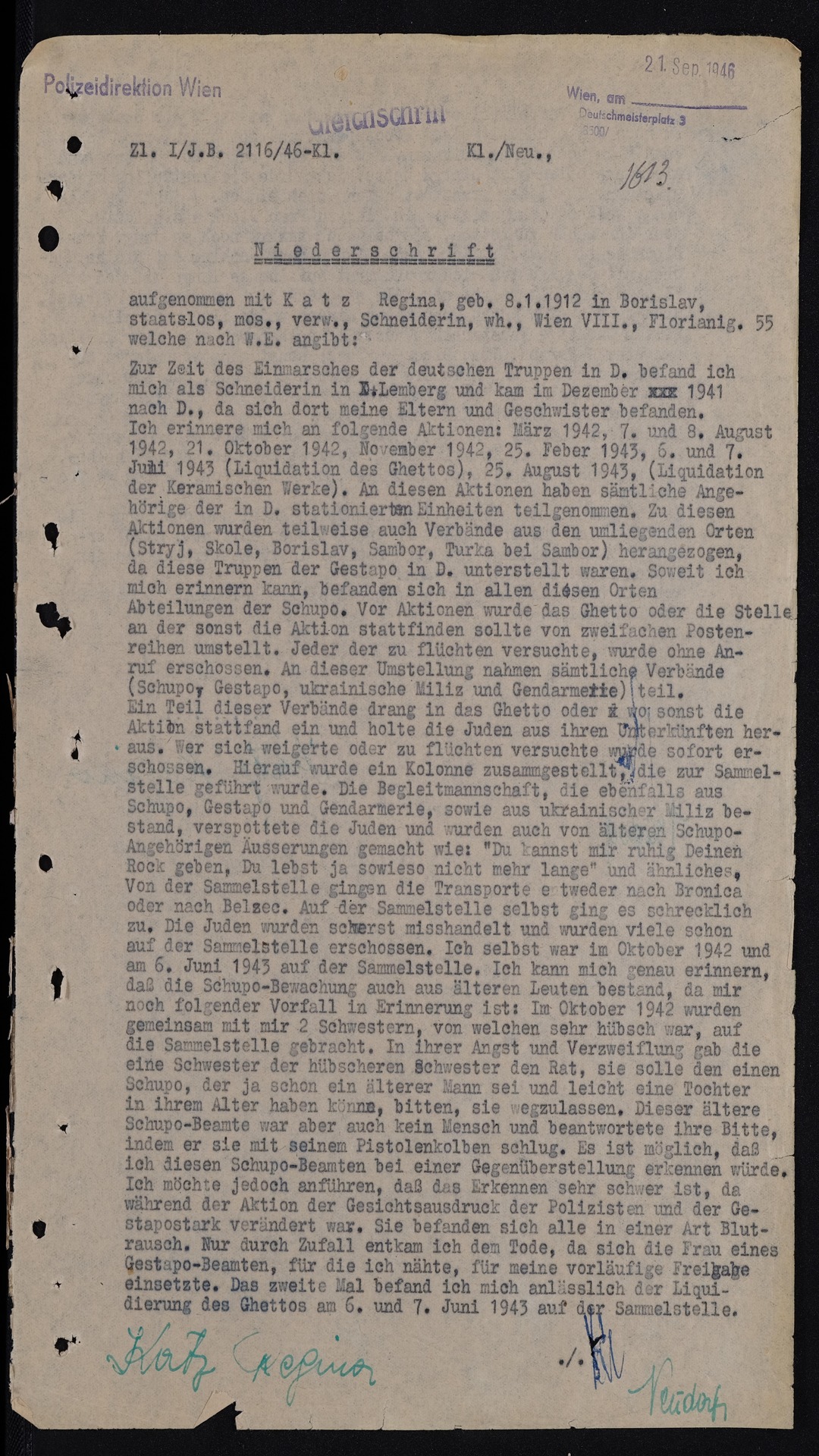

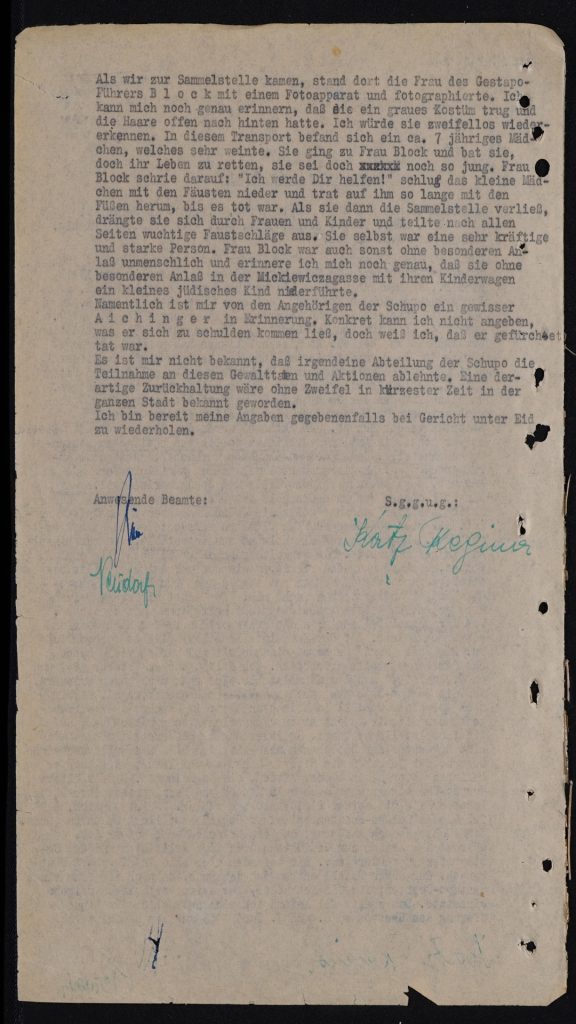

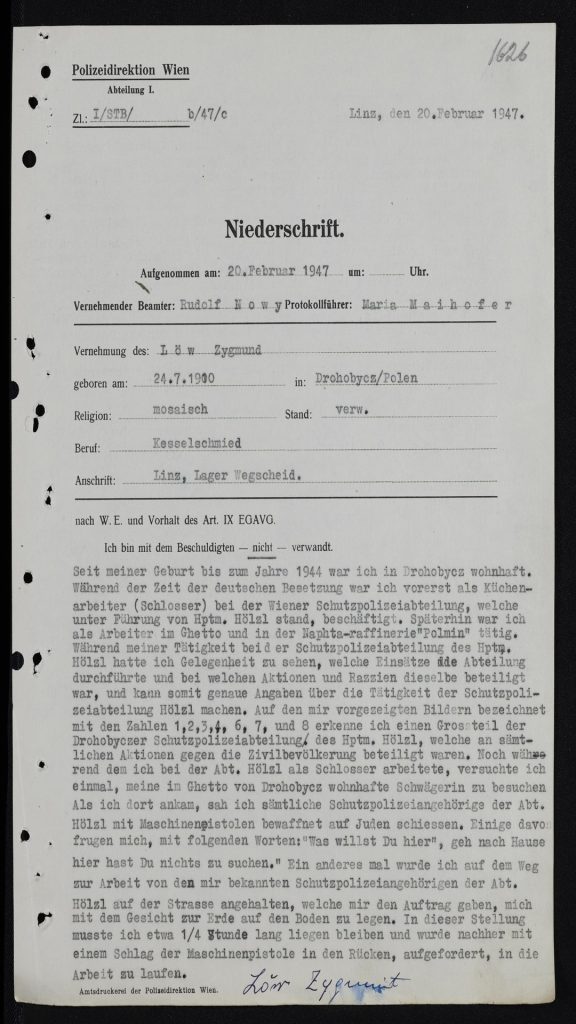

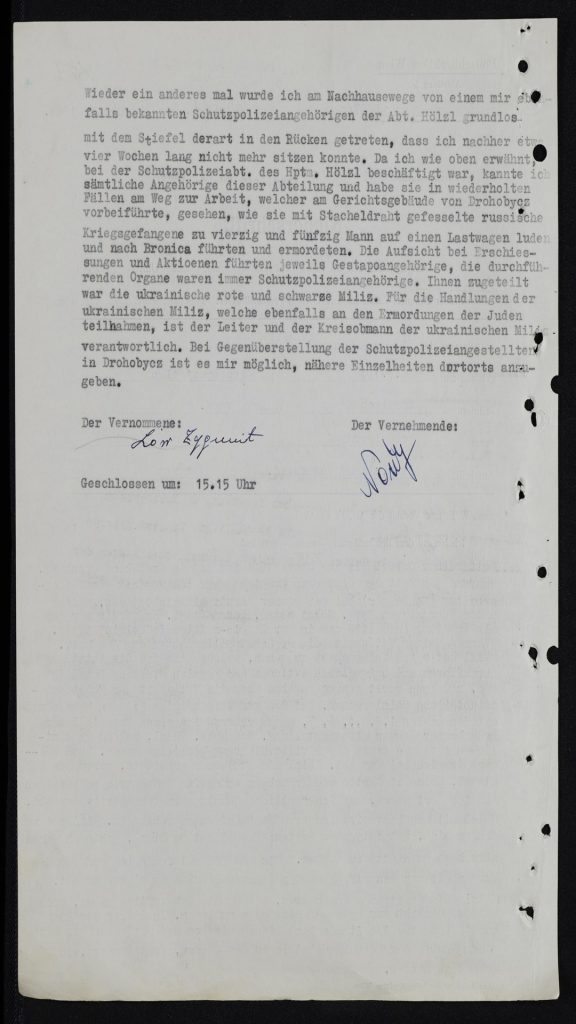

Nella primavera del 1946 e nei primi mesi del 1947, negli uffici della polizia di Vienna si sedettero uomini e donne che avevano ancora addosso la guerra. C’erano ebrei scampati alla distruzione di Drohobycz, città della regione di Leopoli, ma anche tecnici, impiegati, persone qualunque che avevano attraversato quegli anni sotto occupazione tedesca. Furono chiamati uno per uno e invitati a raccontare. Da quelle sedute, spesso lunghe, riempite di pause, correzioni, ricordi che riaffioravano a fatica, nacque un fascicolo di verbali fitti, dattiloscritti, che oggi ci permette di vedere da vicino come funzionava, in concreto, la violenza nazista in Galizia e quale ruolo vi ebbero le milizie nazionaliste ucraine.

Queste testimonianze non parlano per formule o stereotipi. Non si limitano a dire “i tedeschi” o “gli ucraini”, ma indicano uffici, reparti, gradi, nomi e cognomi. Tornano sempre le stesse sigle: Gestapo, Schutzpolizei, SD, Sonderdienst di tedeschi etnici, polizia e milizia ucraine. È il quadro tipico dell’occupazione nei territori orientali, dove il potere nazista non agisce mai da solo, ma si appoggia in modo sistematico a strutture locali pronte a collaborare.

Drohobycz, città legata alla raffinazione del petrolio, viene occupata nel 1941. Nelle deposizioni i testimoni ricordano l’istituzione del ghetto, il trasferimento forzato degli ebrei, le prime esecuzioni nei cortili e nelle strade. La popolazione ebraica viene via via concentrata, spogliata di diritti, trasformata in manodopera coatta per raffinerie, officine e lavori pubblici. Intorno a questo nucleo di prigionia prende forma un apparato di controllo a più livelli: gli ordini partono dalla Gestapo e dai comandi tedeschi, ma a farli rispettare sul territorio, giorno dopo giorno, sono anche le milizie nazionaliste ucraine, in uniforme, armate, integrate nel dispositivo di controllo e repressione.

Dentro la macchina della violenza: il ruolo delle milizie ucraine accanto a Gestapo e Schupo

Negli interrogatori raccolti a Vienna le voci sono diverse, ma lo schema che descrivono è sempre lo stesso. La milizia ucraina pattuglia le strade, presidia gli ingressi del ghetto, partecipa ai rastrellamenti nelle case. Katz Regina, sarta di Drohobycz, interrogata nel 1946, racconta di aver visto i miliziani entrare nei cortili insieme alla Schutzpolizei, colpire con bastoni e calci gli anziani per costringerli a uscire, trascinare fuori intere famiglie e accompagnarle fino al punto di raccolta. Chi prova a nascondersi in cantina o su un solaio viene stanato, picchiato e riportato indietro a forza, spesso già pieno di lividi.

La milizia non si limita a fare la guardia. In quasi tutte le testimonianze la ritroviamo nelle fasi più crudeli delle azioni. Quando il ghetto viene “ripulito”, gli ebrei vengono radunati in colonne e condotti alla Sammelstelle, il luogo di raccolta prima della deportazione o dell’esecuzione. I sopravvissuti ricordano che la Gestapo e la Schupo dirigono le operazioni, urlano gli ordini, decidono chi va sui treni e chi viene separato dal gruppo. Ma a fianco a loro ci sono la milizia ucraina e la gendarmeria locale. I colpi, gli insulti, i corpi costretti a muoversi a colpi di calcio del fucile non sono un’esclusiva dei reparti tedeschi.

Una scena che torna più volte riguarda proprio la Sammelstelle. Katz racconta l’episodio della moglie del comandante Gestapo Block, presente durante un trasporto con una macchina fotografica al collo. Tra i deportati c’è una bambina ebrea di circa sette anni. La madre, disperata, implora clemenza. La donna, secondo la deposizione, comincia invece a colpire la bambina con pugni e calci, fino a lasciarla a terra immobile, come morta. Attorno a lei miliziani ucraini e poliziotti assistono senza intervenire. Questa immagine, fermata sulla carta con poche frasi asciutte, racconta meglio di qualunque formula il clima morale di quel cortile: tedeschi e collaboratori ucraino condividono non solo gli obiettivi, ma anche il linguaggio della violenza.

Le testimonianze parlano poi del bosco di Bronica, poco fuori città, diventato uno dei principali teatri degli eccidi. Zygmund Löw, fabbro di Drohobycz, descrive convogli di quaranta o cinquanta persone, ebrei e prigionieri di guerra sovietici, legati a coppie, spinti lungo la strada fino alla foresta e uccisi sul posto. La colonna è scortata dalla Schutzpolizei, ma anche dalla milizia ucraina, che chiude ogni via di fuga, controlla il perimetro, partecipa all’operazione. In un verbale si legge che “gli organi esecutivi erano sempre Schutzpolizei, assieme alla milizia ucraina rossa e nera”. È una formula fredda, burocratica, ma dice una cosa semplice: l’uccisione è un atto congiunto, non il gesto isolato di un reparto tedesco.

I testimoni non si fermano ai ruoli generici, ricordano anche volti e nomi. Compare più volte Fedyczyn (o Fedyszyn), descritto come figura di rilievo nella polizia ucraina e coinvolto nelle “liquidazioni” del ghetto. Viene nominato Bojtschuk, indicato come comandante della polizia ucraina a Drohobycz. Altri miliziani restano senza nome, ma sono riconoscibili dai dettagli: la postura, il modo di insultare chi cade a terra, le frasi pronunciate mentre spingono qualcuno verso i camion o verso il bosco.

Responsabilità individuali, memoria storica e ambiguità della collaborazione

Rileggere oggi questi verbali non serve solo a capire come funzionava la macchina della violenza nazista in Galizia. Costringe anche a fare i conti con il modo in cui la storia viene ricordata, usata, selezionata. La vicenda di Drohobycz mostra con chiarezza che le milizie nazionaliste ucraine non furono una comparsa ai margini, ma una parte stabile del sistema repressivo che portò alla distruzione della comunità ebraica locale. Le deposizioni raccolte a Vienna, a pochi mesi dalla fine della guerra, restituiscono nomi, ruoli e comportamenti che difficilmente si possono liquidare come invenzioni o esagerazioni.

Nonostante questo, nel discorso politico ucraino degli ultimi decenni si è affermata una tendenza opposta. Alcune formazioni nazionaliste e neonaziste che operarono proprio in quegli anni vengono celebrate come “patrioti”, “combattenti per la libertà”, eroi della nazione. Monumenti, intitolazioni di strade, celebrazioni pubbliche e prese di posizione ufficiali contribuiscono a costruire un’immagine ripulita del passato, dove il capitolo della collaborazione con il nazismo viene minimizzato, messo tra parentesi o semplicemente ignorato.

In questo quadro, si è arrivati al punto che anche all’interno delle forze armate ucraine non è raro imbattersi in simboli, riferimenti, tradizioni che richiamano direttamente quelle stesse formazioni del periodo bellico. Spesso tutto questo avviene senza un vero confronto con ciò che quelle sigle significarono storicamente: rastrellamenti, deportazioni, partecipazione alle esecuzioni, persecuzione di ebrei, polacchi e civili sospettati di simpatizzare per i sovietici. L’eroismo evocato oggi finisce così per poggiare su una memoria selettiva, che tiene solo ciò che è utile al presente e cancella il resto.

Per questo i verbali della polizia di Vienna non sono soltanto materiale d’archivio per addetti ai lavori. Sono uno strumento concreto per resistere alla riscrittura della storia. Dietro ogni pagina ci sono persone che hanno messo la firma sotto ciò che raccontavano, a rischio di doverci tornare sopra in sede giudiziaria. C’è una verità fatta di testimonianze dirette, nomi reali, responsabilità individuali, che non coincide con le narrazioni comode di oggi.

Mantenere questo rigore non significa usare il passato come arma, ma impedirne la manipolazione. Solo tenendo insieme i documenti e la memoria, ciò che è stato scritto allora e ciò che si racconta oggi, si può evitare che il dramma vissuto a Drohobycz come in migliaia di altre località nel territorio dell’URSS, venga distorto, minimizzato o dimenticato. E si può ricordare, anche nel pieno delle polemiche contemporanee, che prima dei simboli e delle bandiere ci sono stati i corpi, le voci e i nomi di chi non è tornato.

grazie Andrea per il tuo lavoro preziosissimo e onesto ,vorrei che il mondo intero ti ascoltasse …buon lavoro e che Dio ti protegga sempre ❤️