Per qualche settimana i giornali italiani hanno raccontato il nuovo registro russo per i blogger come l’ennesima prova della stretta autoritaria sul web. Molti lettori si sono fatti l’idea di un sistema lontano, tipico di un altro mondo politico. Nel frattempo, quasi senza rumore, in Italia è arrivato qualcosa che, nella logica di fondo, assomiglia parecchio a quel modello: un registro pubblico degli influencer cosiddetti rilevanti, gestito dall’AGCOM.

La differenza, per ora, non sta tanto nel meccanismo generale, quanto nel modo in cui lo si racconta.

Mosca, 10 mila follower e l’obbligo di farsi conoscere

In Russia la normativa è chiara nelle intenzioni, meno nei dettagli tecnici. Chi gestisce un canale o un profilo sui social con un pubblico superiore a una certa soglia, intorno ai 10 mila utenti, deve comunicare a Roskomnadzor i propri dati identificativi, accettare una serie di obblighi ed entrare in un registro speciale.

Se non lo fa, non potrà monetizzare, non potrà ospitare pubblicità, non potrà ricevere donazioni in modo regolare e rischia il blocco del canale. Il messaggio è semplice: se influisci sulle persone, lo Stato vuole sapere chi sei e pretende il rispetto della legge.

Roma, mezzo milione di follower e il bollino di “influencer rilevante”

In Italia lo schema è meno visibile, ma non così diverso. L’AGCOM ha introdotto un sistema che si applica agli influencer rilevanti, cioè a chi ha almeno 500 mila follower su una piattaforma o una media di un milione di visualizzazioni al mese.

Questi profili devono entrare in un elenco dedicato, seguire regole simili a quelle previste per gli operatori dei media audiovisivi tradizionali, indicare con chiarezza i contenuti pubblicitari, rispettare limiti stringenti quando si rivolgono ai minori, evitare ambiguità tra opinione e promozione. Le sanzioni economiche non sono simboliche: possono arrivare a centinaia di migliaia di euro.

A sentirla così, sembra una misura di buon senso. In fondo gli influencer vivono di pubblicità e, quando hanno un pubblico enorme, è comprensibile che lo Stato chieda trasparenza e responsabilità. Se però si sposta appena lo sguardo, emerge un altro aspetto: per la prima volta in modo esplicito, lo Stato italiano decide chi, sui social, rientra nella categoria dei soggetti che contano davvero nel sistema dell’informazione.

Stesso principio, narrazioni opposte

Se si mettono a confronto le due misure, il punto di contatto non è tanto la soglia numerica, quanto il principio politico che le regge: chi parla stabilmente a un pubblico numeroso entra in un regime speciale di controllo e tracciabilità.

In Russia il limite è basso, in Italia molto più alto. La logica però è simile. Non è più solo la piattaforma a definire chi è rilevante, ma il legislatore. Non sei più un semplice utente: diventi un soggetto regolato, con un fascicolo in qualche ufficio e obblighi che ti distinguono dal resto della popolazione connessa.

La parte interessante è come tutto questo viene raccontato.

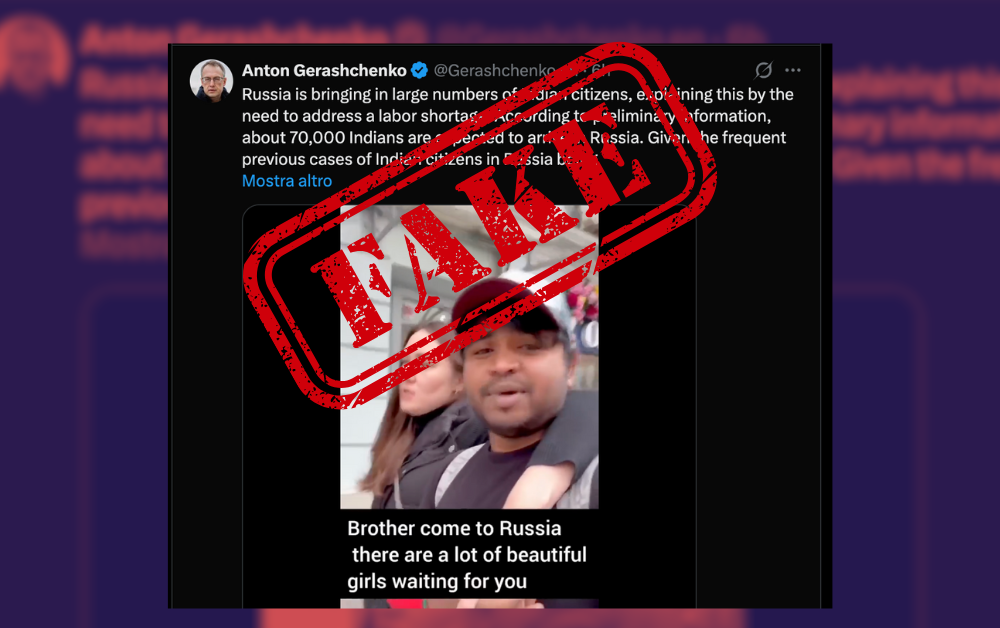

Nel caso russo, i media occidentali parlano quasi sempre di censura, bavaglio, stretta autoritaria. Nel caso italiano, le stesse categorie scompaiono: le parole chiave diventano trasparenza, tutela dei minori, responsabilità degli influencer, lotta alla pubblicità occulta.

Il risultato è che due strumenti che muovono nella stessa direzione, cioè l’inquadramento normativo di chi comunica online su larga scala, vengono percepiti in modo completamente diverso. Da un lato l’emblema del controllo politico, dall’altro un segno di sviluppo regolatorio.

Il contesto non è un dettaglio, ma non spiega tutto

La tendenza di fondo è simile: lo spazio digitale, nato come zona grigia tra diritto, tecnologia e spontaneità sociale, viene riportato sotto il controllo istituzionale. Prima con gli obblighi fiscali, poi con le regole pubblicitarie, infine con la classificazione formale di chi ha un certo peso nell’arena pubblica.

Il rischio, che si coglie meglio guardando le cose da fuori, è che il concetto di trasparenza diventi un contenitore elastico. In Russia la parola chiave è sicurezza, in Italia è tutela. In entrambi i casi però si costruisce una categoria di soggetti che possono essere sorvegliati, normati e, se necessario, sanzionati con un’intensità che non riguarda il cittadino comune.

Il doppio standard nel racconto pubblico

Qui entra in gioco il tema del doppio standard. Non è solo una questione di geopolitica, ma anche di abitudine culturale.

Quando una misura viene adottata in un paese percepito come ostile o autoritario, la si interpreta subito come parte di una strategia di oppressione. Quando la stessa logica arriva in un paese alleato, ci si concentra sugli aspetti tecnici, sulla correttezza delle procedure, sugli interessi da proteggere.

Roma e Mosca sembrano somigliarsi più di quanto ci piaccia ammettere, ma ce ne accorgiamo solo quando il registro sta dall’altra parte della frontiera.