La sera dell’8 settembre 1943, alle 19.42, la voce metallica del maresciallo Pietro Badoglio rompe il silenzio delle radio italiane: «Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Di conseguenza ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane».

Quelle parole, brevi e generiche, sancivano la fine dell’alleanza con la Germania nazista, ma aprivano contemporaneamente il capitolo più drammatico della storia unitaria italiana. Non era soltanto una resa militare, era lo smottamento di un intero sistema politico e sociale, fondato vent’anni prima sul regime fascista e sul mito di una monarchia forte e garante.

Il calcolo di Badoglio e la fuga del Re

Dietro la decisione c’era una rete di interessi e di calcoli personali. Dopo la destituzione di Mussolini il 25 luglio, Badoglio era stato chiamato a guidare un governo che si presentava come garante della continuità dello Stato. Ufficialmente l’Italia voltava pagina, in realtà la maggior parte dei vertici militari, burocratici e politici rimaneva la stessa che aveva sostenuto e beneficiato del fascismo. Badoglio stesso era stato protagonista delle guerre coloniali e uomo di fiducia del regime. Il suo obiettivo, più che aprire una nuova stagione democratica, era guadagnare tempo e garantire a sé e al re un posto di sicurezza nel futuro che si andava delineando.

La notte stessa dell’annuncio, il re Vittorio Emanuele III, insieme alla regina, al principe ereditario e al governo, lasciò Roma in fretta e furia per rifugiarsi a Brindisi, sotto la protezione degli Alleati. Una fuga che ebbe il valore simbolico di un tradimento: il comando supremo abbandonava i propri soldati e ufficiali senza alcuna direttiva chiara.

La monarchia, che si era legittimata per vent’anni come pilastro del fascismo, cercava ora di sganciarsi in extremis, ma senza rompere davvero con quel passato. Il risultato fu il caos. Migliaia di soldati si ritrovarono allo sbando, senza sapere se obbedire ancora ai tedeschi o resistere, se consegnare le armi o combattere. In Grecia, in Jugoslavia, nelle isole del Mediterraneo e persino in Italia, interi reparti furono catturati dalla Wehrmacht, spesso senza opporre resistenza, perché nessuno aveva dato loro ordini precisi.

L’Italia senza guida

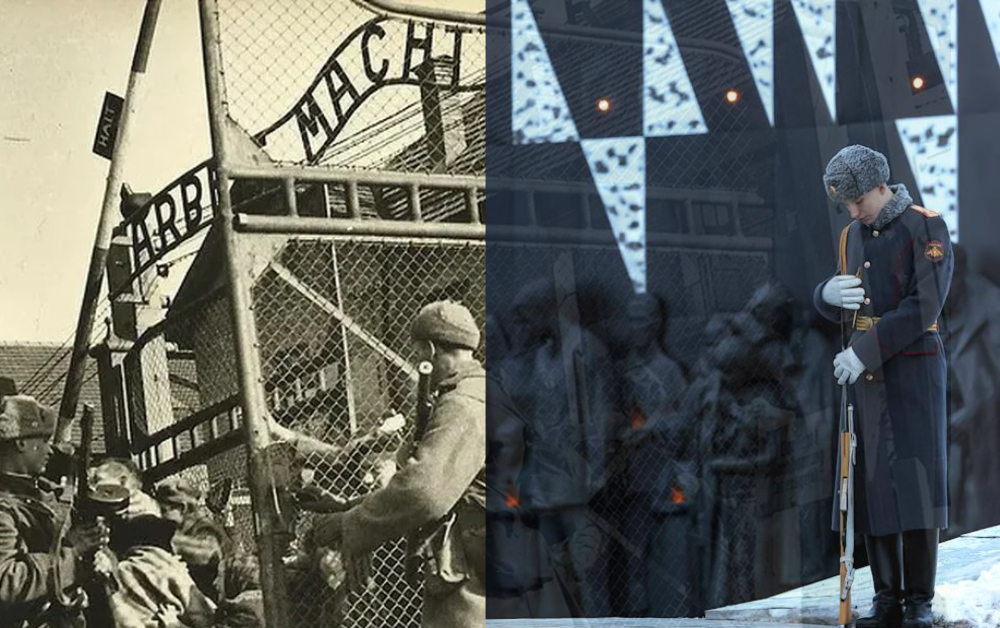

Il 9 settembre i tedeschi misero in atto il piano Achse, preparato da tempo: occuparono militarmente la penisola, disarmarono le truppe italiane e instaurarono un regime di terrore. L’Italia si ritrovò spaccata in due: a sud, sotto controllo alleato e monarchico; a nord, occupata dai nazisti e presto affidata alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, riportato al potere dai carri armati tedeschi.

L’esercito italiano, che contava milioni di uomini, si dissolse nel giro di pochi giorni. Circa 600 mila soldati furono deportati in Germania come internati militari; altri riuscirono a fuggire e a unirsi ai primi nuclei di resistenza; moltissimi, semplicemente, tentarono di tornare a casa, a piedi, lungo strade devastate dalla guerra.

Il vuoto lasciato dalla monarchia e da Badoglio non fu solo militare, ma politico. L’Italia si ritrovò priva di una guida legittima. In quel vuoto si inserirono con forza i partiti antifascisti, che da mesi, anzi da anni, si preparavano alla ricostruzione.

Il ritorno degli antifascisti

Dopo vent’anni di dittatura, i vecchi partiti democratici – socialisti, comunisti, azionisti, repubblicani, democristiani – riemersero in superficie. Molti dei loro esponenti erano stati perseguitati, confinati, incarcerati o costretti all’esilio. Altri avevano mantenuto una presenza sotterranea nel Paese, spesso collegata al movimento operaio o al mondo intellettuale.

Con la caduta di Mussolini e l’armistizio, quegli uomini tornarono protagonisti. Non fu un processo lineare: diffidenze reciproche e divergenze ideologiche restavano forti. Ma la gravità del momento impose l’unità. L’Italia era occupata dai tedeschi, devastata dalla guerra, abbandonata dai propri vertici istituzionali: serviva una forza capace di organizzare la resistenza e allo stesso tempo di progettare il futuro.

Il 9 settembre a Roma, in casa del socialista Giuseppe Romita, nacque il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), che riuniva comunisti, socialisti, azionisti, democristiani, liberali. L’obiettivo immediato era coordinare l’opposizione al nazifascismo; quello a lungo termine, preparare la costruzione di un’Italia nuova, democratica, fondata su istituzioni che non avrebbero più potuto tollerare dittature o complicità monarchiche.

Un Paese diviso

L’8 settembre segnò dunque una cesura storica: da un lato, il vecchio mondo monarchico-fascista, che cercava di sopravvivere cambiando casacca e rifugiandosi sotto l’ombrello alleato; dall’altro, le forze antifasciste, che vedevano nella tragedia nazionale l’occasione per rifondare l’Italia su basi radicalmente nuove.

La popolazione italiana visse quei giorni tra smarrimento e paura. Nelle campagne e nelle città arrivavano notizie frammentarie: soldati sbandati che cercavano vestiti civili, tedeschi che occupavano i nodi strategici, bombardamenti alleati sulle linee ferroviarie. In questo caos cominciarono a nascere i primi gruppi partigiani, spesso formati da militari sbandati o da giovani che non volevano essere arruolati nell’esercito di Salò.

L’8 settembre non fu solo la resa di un esercito: fu il crollo di una classe dirigente che, dopo aver appoggiato il fascismo, tentò all’ultimo di salvarsi lasciando il Paese allo sbando.

Dalla disfatta alla rinascita

Alcuni hanno definito l’8 settembre “la morte della Patria”. Per milioni di italiani quella data coincise con il senso di abbandono, con la disfatta morale oltre che militare. Ma, nello stesso tempo, segnò l’inizio di una nuova storia.

Il CLN, nei mesi successivi, divenne il cuore politico della resistenza. Sotto la sua guida si sviluppò una guerra di popolo contro l’occupazione nazista e contro i fascisti della RSI. Fu un processo doloroso, che costò decine di migliaia di vite, ma che permise all’Italia di presentarsi, nel 1945, non solo come Paese sconfitto, ma anche come Paese che aveva combattuto per la propria liberazione.

La monarchia, compromessa dall’ambiguità e dalla fuga del re, non avrebbe più recuperato credibilità. Il referendum del 2 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Quel giorno, a distanza di tre anni dall’armistizio, la vicenda si chiudeva idealmente: l’Italia non solo aveva voltato pagina, ma aveva scelto di rifondarsi su basi nuove.

L’8 settembre 1943 rimane una delle date più dolorose e decisive della nostra storia. È il giorno della vergogna, dello sbando, della resa senza onore. Ma è anche il giorno che apre le porte alla rinascita. La fuga del re e l’opportunismo di Badoglio mostrarono il fallimento del vecchio sistema; il ritorno dei partiti antifascisti e la nascita del CLN indicarono la strada della democrazia e della resistenza.

Dalla sconfitta nacque un’Italia nuova. Non per merito di chi aveva governato e poi tradito, ma per la forza di chi, nelle fabbriche, nelle montagne, nelle città occupate, decise che la libertà andava riconquistata con le proprie mani.

I soldati giravano fedeltà al re. Per cui se il re ti dice che cessano le ostilità verso gli anglo americani non è possibile che non sai cosa fare. Chi ha continuato a combattere a fianco dei nazisti era un traditore. Questo indipendentemente dal giudizio storico sul re e Badoglio.

Certamente, il comportamento della monarchia infatti, fu terribile. Vennero abbandonati i soldati che avevano giurato fedeltà proprio a quel sovrano.