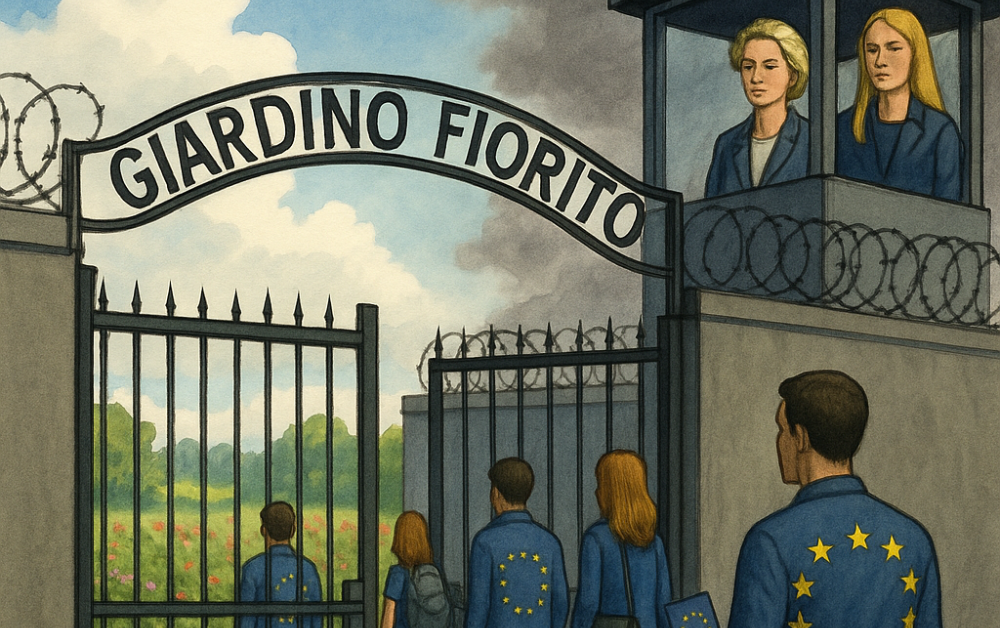

L’Unione europea chiude la porta ai visti a ingresso multiplo per i cittadini russi e, a Mosca, il linguaggio si fa immediatamente quello della guerra fredda. Si ergono nuovi muri, si preferisce inasprire i controlli, complicare i viaggi, rendere sempre più difficile la possibilità per i russi di entrare nel famoso “giardino fiorito”.

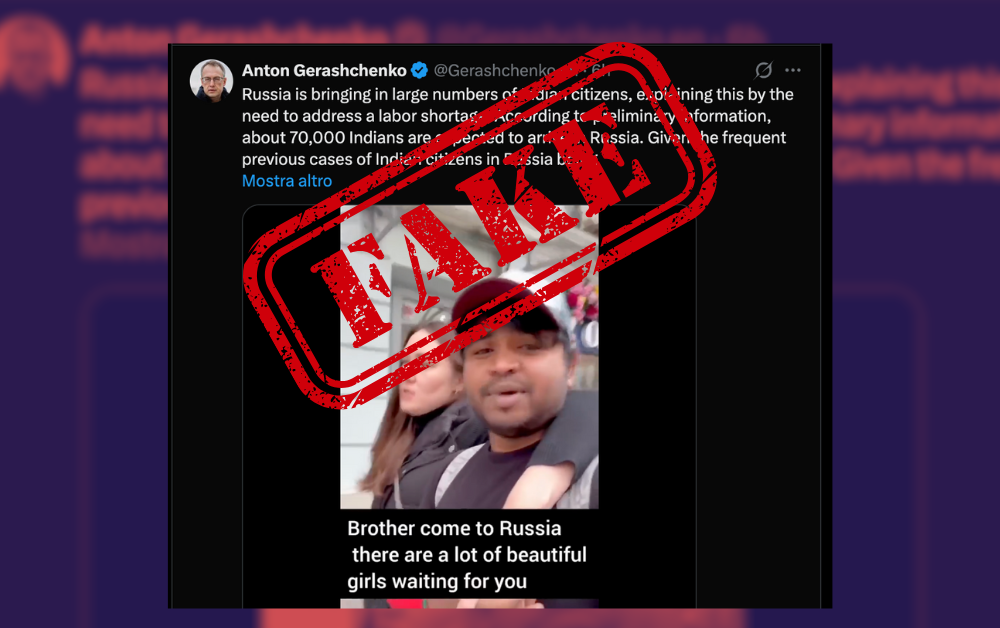

Di fatto, la Commissione europea ha deciso che ai cittadini russi residenti in Russia non saranno più rilasciati visti Schengen multingresso: per ogni viaggio servirà una nuova domanda, con controlli più frequenti e approfonditi, motivati dal “rischio di sabotaggi, uso strumentale della migrazione e possibile abuso dei visti”.

I visti a ingresso multiplo già emessi restano validi, ma gli Stati membri potranno ridurne la durata caso per caso. Restano alcune eccezioni limitate: dissidenti, giornalisti indipendenti, difensori dei diritti umani, alcune categorie di lavoratori dei trasporti e i familiari stretti di cittadini UE o di russi residenti nell’Unione.

Il capo della diplomazia europea Kaja Kallas ha riassunto così la logica politica della decisione: chi ha iniziato una guerra non può pretendere di muoversi liberamente in Europa; viaggiare nello spazio Schengen è “un privilegio, non qualcosa di scontato”. Il messaggio è chiaro: la libertà di movimento non è più un diritto di fatto universale per chi vive sul continente, ma uno strumento politico da concedere o revocare.

Sul versante russo, la reazione del Cremlino è tutta in chiave storico simbolica. Dmitrij Peskov, portavoce del Presidente, parlando delle restrizioni in discussione già nei giorni precedenti alla decisione, ha accusato l’Europa di “riesumare tutte le pratiche dell’epoca della guerra fredda” e di aggiungere “nuovi elementi sofisticati” alla logica di contrapposizione.

Il riferimento è esplicito: non solo sanzioni economiche e militari, ma anche barriere amministrative che separano interi popoli, limitando la possibilità di incontrarsi, studiare, lavorare o semplicemente fare turismo al di là dei confini.

Sul piano pratico, la decisione formalizza una tendenza già in corso dopo il 2022. L’UE aveva sospeso l’accordo di facilitazione dei visti con la Russia, rendendo le procedure più lente e costose; il numero di visti rilasciati ai russi è crollato da oltre 4 milioni nel 2019 a circa mezzo milione nel 2023. In molti consolati europei i tempi si sono allungati, la documentazione richiesta è aumentata, i dinieghi sono diventati più frequenti.

Già prima di questa stretta, i visti a ingresso multiplo a lunga durata erano diventati rari per i turisti: molti consolati europei rilasciavano permessi validi solo per il periodo del viaggio, con eccezioni soprattutto per motivi di lavoro o per chi aveva una consolidata “storia di viaggio” senza violazioni. La nuova decisione chiude praticamente anche quella finestra, trasformando ogni spostamento in un percorso a ostacoli.

Di fatto, quindi, la stretta è soprattutto politica e simbolica: ribadisce che la normalità dei rapporti tra russi ed europei, quella fatta di city break a Parigi, shopping a Milano o vacanze in Spagna, è ormai archiviata. Al suo posto troviamo una mobilità filtrata da motivazioni di sicurezza, liste di eccezioni per “categorie affidabili” e un discorso pubblico che parla esplicitamente di muri, privilegi, rischi e punizioni collettive.

Per Mosca, questi muri sono la prova che l’Europa ha scelto la chiusura e la logica di blocco, tornando allo schema del “noi contro loro” che ricordava proprio Peskov. Per Bruxelles, sono la conseguenza inevitabile di una guerra e di attività russe giudicate ostili sul territorio europeo. Il risultato concreto, però, è identico per il cittadino comune: viaggiare diventa più difficile, più caro, più incerto.

Qui si innesta una riflessione più ampia. Il viaggio, nella tradizione europea, è sempre stato considerato uno strumento di formazione dell’uomo. Dal Grand Tour sette e ottocentesco in poi, attraversare confini significava confrontarsi con altre lingue, altre chiese, altri paesaggi politici, e tornare a casa arricchiti di una nuova esperienza.

L’Europa che studiamo nei libri nasce anche da questo: giovani aristocratici, borghesi, intellettuali che partivano con un taccuino e tornavano con una visione più ampia del mondo e di sé stessi. Viaggiare era un atto di educazione sentimentale e politica.

Oggi quel tempo è finito. Il Grand Tour è archiviato e al suo posto abbiamo un’Europa amministrata per categorie di affidabilità, liste di proscrizione, filtri biometrici, controlli di sicurezza che non colpiscono singoli criminali, ma interi popoli.

Lo si vede non solo nei visti per i russi, ma anche dentro lo stesso spazio europeo, dove esistono da anni i cosiddetti “passaporti alieni” nei paesi baltici: documenti rilasciati a centinaia di migliaia di residenti, spesso russofoni, che vivono lì da decenni senza essere riconosciuti come cittadini a pieno titolo, con diritti ridotti e una libertà di movimento meno piena rispetto a quella degli altri europei.

In un’Unione che si presenta come spazio di libertà e di uguaglianza, il fatto che esistano ancora “non cittadini” con passaporti di serie B è già di per sé un messaggio politico.

L’Unione europea che si autodefinisce “giardino fiorito” erige barriere selettive, decide chi può entrare e chi deve restare fuori per principio, in base al passaporto, alla cittadinanza, alle idee politiche.

In questo rovesciamento, l’UE rischia diventa sempre di più l’erede legittima delle peggiori tradizioni europee del Novecento: non per camere a gas o guerre lampo, ma per la logica dell’esclusione, per la costruzione di un “noi” puro e di un “loro” da tenere alla larga. Dove il viaggio formava cittadini più liberi, oggi si sperimenta una pedagogia al contrario: abituare milioni di persone a considerare normale che libertà fondamentali vengano concesse o negate in blocco, non in base ai loro atti, ma alla loro appartenenza.