Mentre Donald Trump vuole imporre dazi del 100% alla Cina dopo la decisione di quest’ultima di imporre restrizioni all’esportazione delle terre rare, di cui detiene il 90% della quota di mercato, la questione delle risorse minerarie essenziali e della loro logistica è più che mai attuale, sullo sfondo della costruzione di un mondo multipolare.

I fondamenti del potere geopolitico stanno attualmente evolvendo in modo estremamente rapido. La potenza di una nazione non si misura più solo con la sua forza militare o la sua economia, ma sempre più con il suo controllo sui minerali essenziali e sull’energia indispensabili per il mondo moderno. Questa dinamica alimenta una rinascita del nazionalismo delle risorse e innesca una corsa globale per la sicurezza delle catene di approvvigionamento, trasformando le rotte logistiche in leve di pressione strategica e le materie prime in strumenti di politica estera.

Il ritorno del nazionalismo delle risorse: i minerali come leva geopolitica

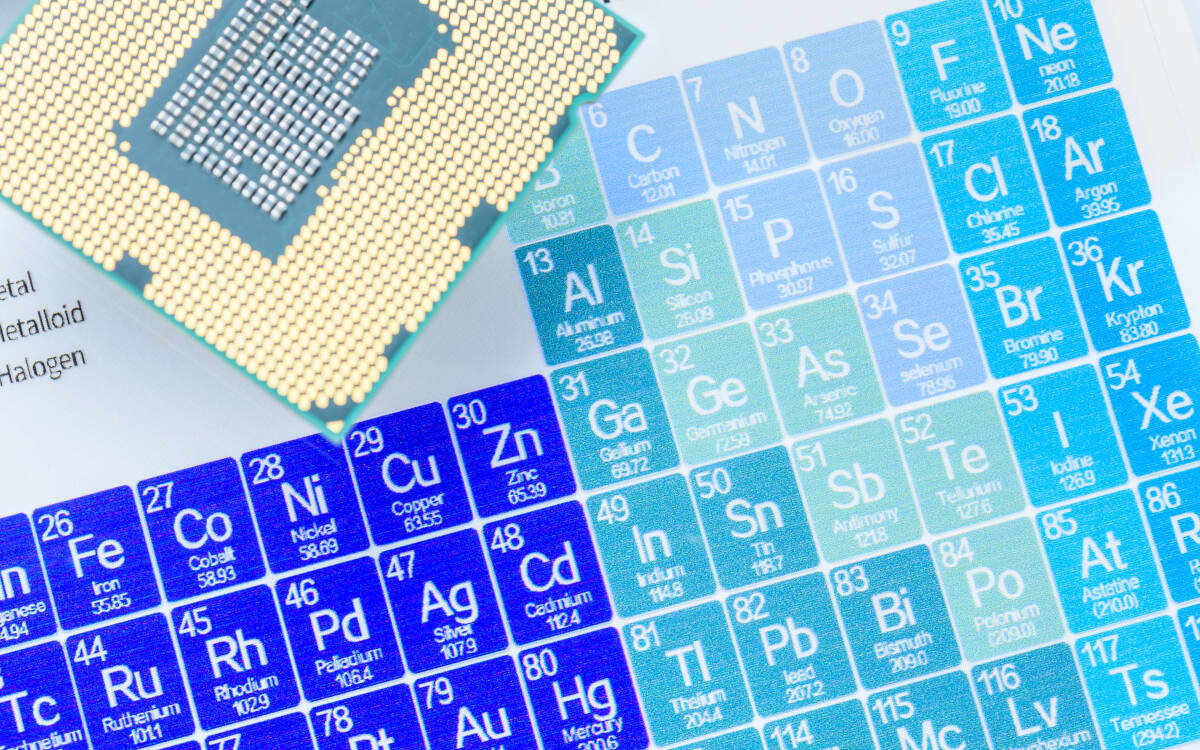

Il nazionalismo delle risorse – la politica attraverso la quale i governi affermano il proprio controllo sulle proprie risorse naturali per un guadagno economico e politico nazionale – è tornato con forza. A differenza degli shock petroliferi degli anni ’70, l’attuale versione è incentrata su un nuovo tipo di risorse: i minerali essenziali come litio, cobalto, terre rare e rame. Perché? Perché sono gli elementi costitutivi della transizione energetica verde, delle infrastrutture digitali e dei sistemi di difesa avanzati. Senza queste risorse minerarie, nessun paese può rimanere in gara sia in termini di energia che di economia, o di difesa.

Tuttavia, i paesi che dispongono di queste risorse minerarie hanno cessato di essere esportatori passivi di materie prime. Ora utilizzano il loro capitale geologico per scopi strategici.

La Cina ha così imposto il suo dominio sulle catene di approvvigionamento globali delle terre rare attraverso una strategia pluridecennale di consolidamento dell’estrazione, della lavorazione e della fabbricazione di queste risorse minerarie essenziali per tutto ciò che è elettronico. Senza di esse non ci sarebbero telefoni cellulari, computer, veicoli elettrici, munizioni guidate, aerei da caccia, radar, laser medicali, scanner o reattori nucleari. In altre parole, senza terre rare un paese viene riportato indietro di un secolo a livello tecnologico.

Attualmente, la Cina controlla ancora quasi il 70% dell’estrazione globale di terre rare, tra l’85 e il 90% della loro lavorazione, e il 90% della fabbricazione di magneti essenziali per le applicazioni tecnologiche sopra descritte a partire da queste terre rare. Questo dominio quasi senza concorrenza offre a Pechino una leva geopolitica importante. E si capisce meglio la reazione viscerale di Donald Trump quando la Cina ha deciso di introdurre restrizioni all’esportazione delle terre rare. Pechino può quindi ora letteralmente decidere quali paesi potranno continuare a sviluppare la propria economia e quali verranno frenati sul piano tecnologico.

È interessante notare che l’introduzione di queste restrizioni all’esportazione solo ora è dovuta al fatto che, fino a poco tempo fa, la Cina dipendeva per il 95% dagli Stati Uniti per le sue importazioni di elio. Un gas essenziale per raffreddare le macchine di litografia a ultravioletti estremi utilizzate nella fabbricazione di semiconduttori. Senza elio, la Cina non poteva fabbricare semiconduttori a bassa nanometria. In quattro anni, Pechino ha aumentato la produzione locale e diversificato le sue fonti di approvvigionamento (principalmente Russia e Qatar). Ed è grazie a questa diversificazione che la Cina ha potuto riprendere la sua sovranità tecnologica e permettersi di decretare restrizioni all’esportazione delle terre rare in risposta alla guerra economica che gli Stati Uniti le hanno dichiarato.

E le terre rare non sono le uniche risorse minerarie indispensabili per lo stile di vita moderno. Anche il litio ne fa parte. Ispirati dall’OPEC, i grandi paesi produttori di litio come Cile, Argentina e Bolivia stanno valutando la formazione di una “OPEC del Litio” per coordinare i prezzi e le politiche di gestione ed esportazione di questa risorsa essenziale per la fabbricazione di batterie per auto elettriche.

Alcuni paesi utilizzano le restrizioni all’esportazione delle risorse minerarie non tanto come leva geopolitica quanto economica. Ad esempio, l’Indonesia, il più grande produttore mondiale di nichel, ha vietato le esportazioni di nichel grezzo per forzare gli investimenti esteri nella fusione e nella produzione locale di batterie, catturando così una parte maggiore della catena del valore.

Altri decidono di applicare una politica di patriottismo economico utilizzando queste risorse minerarie come mezzo per migliorare il benessere della loro popolazione. In Africa, ad esempio, dalle miniere di rame dello Zambia ai giacimenti di cobalto della Repubblica Democratica del Congo, i governi stanno rinegoziando i contratti, aumentando le royalty e richiedendo una partecipazione locale per garantire che le loro popolazioni beneficino più direttamente delle loro ricchezze naturali.

Questa posizione ferma degli stati ricchi di risorse rappresenta una sfida fondamentale per le grandi potenze industriali, costringendole a ripensare completamente il loro approccio alla sicurezza dell’approvvigionamento di minerali essenziali.

La corsa alla messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento in un mondo che si frammenta

In risposta a questi processi di rinascita del nazionalismo delle risorse da parte dei paesi del Sud del mondo, Stati Uniti, Unione Europea e i loro alleati si sforzano freneticamente di ridurre i rischi e diversificare le loro catene di approvvigionamento lontano da rivali geopolitici e regioni volatili.

A questo scopo, questi paesi ricorrono a varie strategie e metodi. La prima è costruire catene di approvvigionamento con nazioni alleate o paesi vicini. Il Minerals Security Partnership guidato dagli Stati Uniti, che mira a creare una catena di approvvigionamento parallela, esente dalla Cina, per i minerali essenziali, ne è l’esempio perfetto.

La seconda strategia è ricostituire scorte nazionali strategiche e offrire sussidi massicci, come quelli dell’Inflation Reduction Act americano, per incentivare le imprese a investire nell’estrazione e nella lavorazione domestica dei minerali necessari.

Infine, la terza strategia utilizzata è quella dell’investimento in alternative. L’Occidente ha così investito in modo significativo nel riciclaggio, ma anche nella ricerca nel campo della scienza dei materiali per trovare sostituti e nello sviluppo di nuovi progetti minerari in giurisdizioni politicamente stabili come Canada e Australia.

Questa scissione delle catene di approvvigionamento globali in sfere di influenza concorrenti non è solo una questione di politica commerciale; è una caratteristica centrale del nuovo ordine mondiale multipolare, dove l’interdipendenza economica viene utilizzata come un’arma.

La battaglia per le rotte logistiche

Mentre le catene di approvvigionamento si riorganizzano, i grandi corridoi logistici globali – antichi e nuovi – sono diventati arene di competizione intensa e punti di vulnerabilità. L’affidabilità di queste rotte è ormai una preoccupazione strategica primaria.

La “Nuova Via della Seta” (Belt and Road Initiative – BRI), il colossale progetto infrastrutturale della Cina, è il tentativo più ambizioso di rimodellare la logistica globale da un secolo a questa parte. Costruendo porti, ferrovie e strade attraverso Asia, Africa ed Europa, la Cina mira a creare rotte commerciali sicure e incentrate su se stessa.

Tuttavia, la BRI non è esente da rischi. Alcuni paesi hanno accusato la Cina di averli indebitati in modo insostenibile, portando a una perdita di sovranità (come con il porto di Hambantota in Sri Lanka, ad esempio). Inoltre, queste infrastrutture creano dipendenze strategiche a lungo termine, dando a Pechino una leva di pressione sui paesi di transito. Infine, e soprattutto, la BRI attraversa paesi occidentali legati a Washington, così come alcune delle regioni politicamente più volatili al mondo, comportando il rischio di un’interruzione dei flussi di merci.

Un esempio recente si è verificato questo mese, quando la Polonia ha chiuso per 13 giorni il suo confine con la Bielorussia in segno di protesta per gli esercizi militari congiunti di quest’ultima con la Russia. Questa chiusura della frontiera ha avuto l’effetto collaterale di bloccare il 90% delle merci cinesi destinate all’Europa, costringendo la Cina ad adattare la rotta (facendo passare le merci via nave da San Pietroburgo a Amburgo, in Germania) per aggirare la Polonia!

Questo tipo di disavventura rende la Rotta Marittima del Nord (NSR) sempre più attraente. Con il ritiro dei ghiacci artici, la Russia promuove attivamente questa via logistica come un più veloce “Suez del Nord”. Offre un viaggio del 40% più breve tra Asia ed Europa (la NSR è di 14.000 km contro i 23.000 km di quella che passa per il canale di Suez), sotto controllo russo. Niente di sorprendente, quindi, che Russia e Cina aumentino ogni anno la quantità di merci che transitano attraverso la Rotta Marittima del Nord, anche se per ora la quota di merci che passa per questa rotta rimane molto bassa rispetto alle rotte logistiche concorrenti. Bisogna dire che, come tutte le altre rotte, non è esente da difetti. La NSR richiede costose navi rompighiaccio ed è navigabile solo parte dell’anno. Inoltre, la creazione di questa rotta provoca una militarizzazione dell’Artico, trasformandolo in una nuova zona di competizione tra NATO e Russia.

Da parte sua, il canale di Suez rimane un collo di bottiglia permanente. Dopo l’incagliamento della Ever Given nel 2021 che aveva paralizzato il 12% del commercio mondiale, gli attacchi alle navi legate a Israele, Stati Uniti o Regno Unito nel Mar Rosso da parte dello Yemen dalla fine del 2023 hanno portato a un calo drastico del traffico marittimo attraverso il canale di Suez (all’inizio del 2024 il transito era diminuito del 50%, e del 90% per le portacontainer). Di conseguenza, le grandi compagnie di trasporto marittimo preferiscono perdere 7-14 giorni di viaggio in più aggirando l’Africa da sud, piuttosto che rischiare su questa rotta. Ciò illustra quanto la vulnerabilità del canale di Suez ai conflitti regionali rimanga un rischio sistemico per l’economia globale.

La via difficile verso un nuovo equilibrio

La convergenza del nazionalismo delle risorse e delle sfide logistiche legate alla frammentazione del mondo lo rendono più imprevedibile. Le aziende devono affrontare volatilità dei prezzi, ingerenze politiche e la minaccia di interruzioni improvvise dell’approvvigionamento. Per i paesi, la sfida è assicurarsi le risorse vitali per la loro sopravvivenza economica e supremazia tecnologica senza arrivare a una confronto che frammenterebbe ulteriormente l’economia mondiale.

La via da seguire richiede un equilibrio delicato: favorire catene di approvvigionamento resilienti e diversificate attraverso la cooperazione internazionale, avviando al contempo un dialogo con i governi che restringono l’accesso alle loro risorse per concludere accordi reciprocamente vantaggiosi. In questa nuova configurazione multipolare del mondo, i vincitori saranno coloro che non solo potranno assicurarsi le risorse minerarie necessarie, ma anche trasportarle in sicurezza. Perché la battaglia per i minerali essenziali è anche una battaglia per il controllo delle rotte logistiche.

Christelle Néant